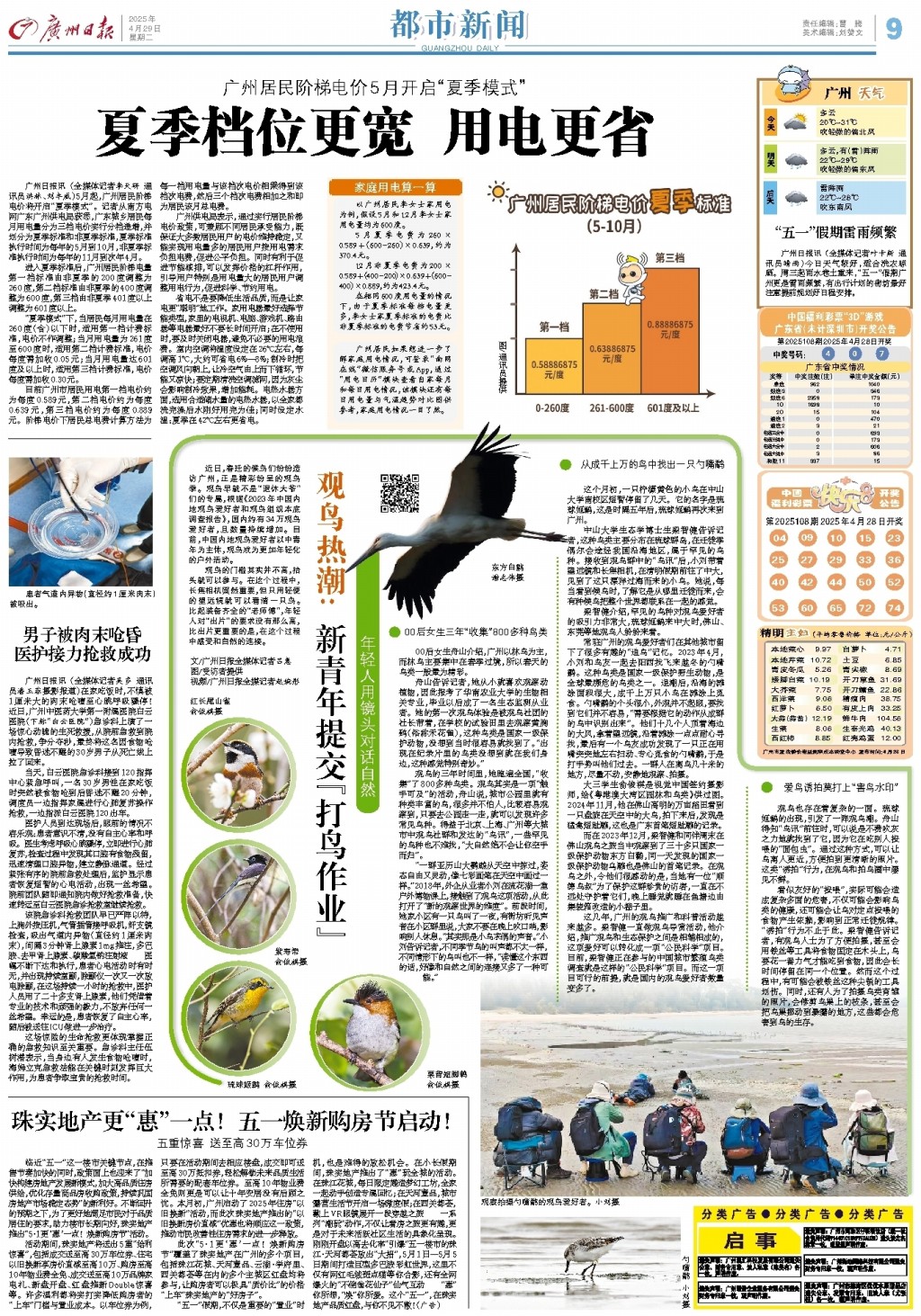

东方白鹳

谢志伟摄

红长尾山雀

俞俊祺摄

紫寿带

俞俊祺摄

琉球姬鹟 俞俊祺摄

栗背短脚鹎

俞俊祺摄

观察拍摄勺嘴鹬的观鸟爱好者。小刘摄

勺嘴鹬 小刘摄

近日,春迁的候鸟们纷纷造访广州,正是精彩纷呈的观鸟季。观鸟早就不是“退休大爷”们的专属,根据《2023年中国内地观鸟爱好者和观鸟组织本底调查报告》,国内约有34万观鸟爱好者,且数量持续增加。目前,中国内地观鸟爱好者以中青年为主体,观鸟成为更加年轻化的户外活动。

观鸟的门槛其实并不高,抬头就可以参与。在这个过程中,长焦相机固然重要,但只用轻便的望远镜就可以看清一只鸟。比起装备齐全的“老师傅”,年轻人对“出片”的要求没有那么高,比出片更重要的是,在这个过程中感受和自然的连接。

文/广州日报全媒体记者吕惠

图/受访者提供

视频/广州日报全媒记者赵婉彤

00后女生三年“收集”800多种鸟类

00后女生舟山介绍,广州以林鸟为主,而林鸟主要集中在春季过境,所以春天的鸟类一般最为精彩。

舟山告诉记者,她从小就喜欢观察动植物,因此报考了华南农业大学的生物相关专业,毕业以后成了一名生态监测从业者。她的第一次观鸟体验是被观鸟社团的社长带着,在学校的试验田里去观察黄胸鹀(俗称禾花雀),这种鸟类是国家一级保护动物,没想到当时很容易就找到了。“出现在纪录片里的鸟类没想到就在我们身边,这种感觉特别奇妙。”

观鸟的三年时间里,她跑遍全国,“收集”了800多种鸟类。观鸟其实是一项“触手可及”的活动,舟山说,城市公园里就有种类丰富的鸟,很多并不怕人,比较容易观察到,只要去公园走一走,就可以发现许多常见鸟种。得益于北京、上海、广州等大城市中观鸟社群和发达的“鸟讯”,一些罕见的鸟种也不难找,“大自然绝不会让你空手而归”。

“一群亚历山大鹦鹉从天空中掠过,姿态自由又灵动,像七彩画笔在天空中画过一样。”2018年,外企从业者小刘在流花湖一堂户外博物课上,接触到了观鸟这项活动,从此打开了“新的观察世界的维度”。前段时间,她家小区有一只鸟叫了一夜,有街坊听见声音在小区群里说,大家不要在晚上吹口哨,影响别人休息。“其实那是小鸟求偶的声音。”小刘告诉记者,不同季节鸟的叫声都不太一样,不同情形下的鸟叫也不一样,“读懂这个东西的话,好像和自然之间的连接又多了一种可能。”

从成千上万的鸟中找出一只勺嘴鹬

这个月初,一只柠檬黄色的小鸟在中山大学南校区短暂停留了几天。它的名字是琉球姬鹟,这是时隔五年后,琉球姬鹟再次来到广州。

中山大学生态学博士生梁智健告诉记者,这种鸟类主要分布在琉球群岛,在迁徙季偶尔会途经我国沿海地区,属于罕见的鸟种。接收到观鸟群中的“鸟讯”后,小刘带着望远镜和长焦相机,在清明假期前往了中大,见到了这只漂洋过海而来的小鸟。她说,每当看到候鸟时,了解它是从哪里迁徙而来,会有种候鸟把整个世界都联系在一起的感觉。

梁智健介绍,罕见的鸟种对观鸟爱好者的吸引力非常大,琉球姬鹟来中大时,佛山、东莞等地观鸟人纷纷来看。

常驻广州的观鸟爱好者们在其他城市留下了很多有趣的“追鸟”记忆。2023年4月,小刘和鸟友一起去阳西找飞来越冬的勺嘴鹬。这种鸟类是国家一级保护野生动物,是全球最濒危的鸟类之一。退潮后,沿海的滩涂面积很大,成千上万只小鸟在滩涂上觅食。勺嘴鹬的个头很小,外观并不起眼,要找到它们并不容易,“需要根据它的动作从成群的鸟中识别出来”。他们十几个人顶着海边的大风,拿着望远镜,沿着滩涂一点点耐心寻找,最后有一个鸟友成功发现了一只正在用嘴突突地左右扫动、专心觅食的勺嘴鹬,于是打手势叫他们过去。一群人在离鸟几十米的地方,尽量不动,安静地观察、拍摄。

大三学生俞俊祺是视觉中国签约摄影师,给《粤港澳大湾区园林和鸟类》供过图。2024年11月,他在佛山高明的万亩稻田看到一只盘旋在天空中的大鸟,拍下来后,发现是猛禽短趾雕,这也是广东首笔短趾雕的记录。

而在2023年12月,梁智健和同伴周末在佛山观鸟之旅当中观察到了三十多只国家一级保护动物东方白鹳,同一天发现的国家一级保护动物乌雕也是佛山的首笔记录。在观鸟之外,令他们很感动的是,当地有一位“顺德鸟叔”为了保护这群珍贵的访客,一直在不远处守护着它们,晚上睡觉就睡在鱼塘边由集装箱改造的小棚子里。

这几年,广州的观鸟推广和科普活动越来越多。梁智健一直做观鸟导赏活动,他介绍,推广观鸟和生态保护之间是相辅相成的,这项爱好可以转化成一项“公民科学”项目。目前,梁智健正在参与的中国城市繁殖鸟类调查就是这样的“公民科学”项目。而这一项目可行的前提,就是国内的观鸟爱好者数量变多了。

爱鸟诱拍莫打上“害鸟水印”

观鸟也存在着复杂的一面。琉球姬鹟的出现,引发了一阵观鸟潮。舟山得知“鸟讯”前往时,可以说是不费吹灰之力地就找到了它,因为它在吃别人投喂的“面包虫”。通过这种方式,可以让鸟离人更近,方便拍到更清晰的照片。这类“诱拍”行为,在观鸟和拍鸟圈中屡见不鲜。

看似友好的“投喂”,实际可能会造成复杂多面的危害,不仅可能会影响鸟类的健康,还可能会让鸟对定点投喂的食物产生依赖,影响到正常迁徙规律。“诱拍”行为不止于此。梁智健告诉记者,有观鸟人士为了方便拍摄,甚至会用铁丝等工具将食物固定在木头上,鸟要花一番力气才能吃到食物,因此会长时间停留在同一个位置。然而这个过程中,有可能会被铁丝这种尖锐的工具划伤。同时,还有人为了拍摄鸟类育雏的照片,会修剪鸟巢上的枝条,甚至会把鸟巢挪动到暴露的地方,这些都会危害到鸟的生存。